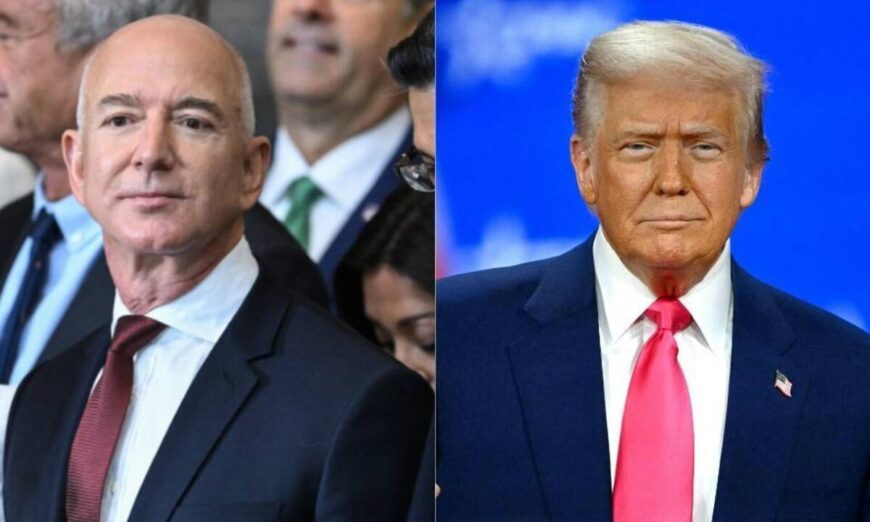

Jeff Bezos a annoncé, mercredi, limiter les points de vue autorisés dans la rubrique Opinions du Washington Post, alors que la veille c’est l’administration Trump qui avait de son côté décidé de restreindre l’accès des médias à la Maison Blanche. Deux décisions qui soulèvent des inquiétudes sur l’avenir de la presse et de sa liberté aux États-Unis.

Une série de décisions a mis en lumière, mercredi 26 février, les menaces croissantes pesant sur la liberté de la presse aux États-Unis. D’un côté, Jeff Bezos, propriétaire du Washington Post, a annoncé une réorientation idéologique de la section Opinions du journal, excluant toute publication allant à l’encontre des « libertés personnelles » et des « marchés libres ». De l’autre, l’administration Trump a resserré son emprise sur les médias en reprenant le contrôle de l’accès des journalistes à la Maison Blanche. Deux décisions qui inquiètent les défenseurs de la liberté de la presse américaine.

Un virage idéologique au Washington Post

L’annonce de Jeff Bezos a fait l’effet d’une bombe dans la rédaction du Washington Post. Dans une note interne qu’il a ensuite partagée sur X, le milliardaire a déclaré : « Nous allons écrire tous les jours en soutien et pour la défense de deux piliers : les libertés personnelles et les marchés libres. » Le patron d’Amazon a ainsi clairement signifié que « les points de vue s’opposant à ces piliers seront publiés par d’autres » médias que le Washington Post.

Ce changement dans la ligne éditoriale du journal a conduit au départ immédiat du responsable des pages Opinions, David Shipley. Dans un e-mail adressé à son équipe, ce dernier a indiqué qu’il avait décidé de se retirer « après avoir réfléchi à la meilleure façon d’aller de l’avant dans cette profession que j’aime tant ». Il a salué le travail de ses collègues, « une équipe de journalistes d’opinion dont l’engagement en faveur d’un journalisme d’analyse solide, innovant et rigoureux m’a inspiré chaque jour. »

Le journaliste Jeff Stein, chargé de la partie économie du Washington Post, a quant à lui dénoncé sur X « un empiètement massif de Jeff Bezos dans la section Opinions » et a menacé de démissionner si le milliardaire s’immisçait dans le traitement de l’information. Une crainte partagée par plusieurs journalistes du quotidien qui voient dans cette réorientation un danger pour l’indépendance éditoriale.

Certains analystes soulignent que cette décision s’inscrit dans une tendance plus large où des milliardaires propriétaires de médias influencent les orientations éditoriales pour défendre leurs intérêts économiques et politiques. Ce phénomène, déjà observé dans d’autres grands titres de presse internationale, risque d’affaiblir la diversité des opinions et de renforcer la polarisation médiatique aux États-Unis

« C’est nous qui menons la danse »

En parallèle, la Maison Blanche a durci ses restrictions d’accès aux journalistes couvrant l’exécutif. L’administration a annoncé mardi qu’elle assumerait désormais la sélection des journalistes ayant un accès privilégié au président, brisant ainsi une tradition établie depuis des décennies et gérée jusqu’alors par l’Association des correspondants à la Maison Blanche (WHCA).

« Pendant des décennies, un groupe de journalistes basés à Washington a dicté quels journalistes pouvaient poser des questions au président.

Ce n’est plus le cas », a annoncé Karoline Leavitt, porte-parole de l’administration, lors d’une conférence de presse. « À l’avenir, le pool de presse sera déterminé par l’équipe de presse de la Maison Blanche. »

Une décision qui a ravi Donald Trump. « C’est nous qui menons la danse », s’est-il félicité mardi lors d’un point presse.

Les agences Reuters, Bloomberg et Associated Press (AP) ont réagi mercredi dans un communiqué commun : « Il est essentiel en démocratie que le public ait accès à des actualités sur leur gouvernement venant d’une presse libre et indépendante. Toute mesure limitant l’accès des médias au président menace ce principe. »

L’antipathie de Trump envers les médias est bien connue. Début février, son administration avait déjà banni AP [l’agence Associated Press] des événements à la Maison Blanche, l’accusant de propager des « mensonges » pour avoir refusé d’adopter l’expression « golfe d’Amérique » au lieu de « golfe du Mexique ». Mardi encore, le président a enfoncé le clou, qualifiant l’agence de « journalistes de seconde zone » et d' »extrémistes de gauche ».

Dès sa campagne électorale, Trump avait laissé entendre qu’il comptait se venger des médias qu’il jugeait hostiles. Cette menace s’est concrétisée dès le soir de son élection, lorsque plusieurs organes de presse, dont certains critiques à son égard, se sont vu refuser leur accréditation pour couvrir l’événement.

D’après Douglas Herbert, chroniqueur international pour France 24, « ce que Trump fait actuellement n’a rien d’ordinaire.

C’est une escalade. Il ne se contente pas de limiter l’accès pour des raisons de sécurité ; il façonne activement le corps de presse en excluant les voix dissidentes. C’est une caractéristique du contrôle médiatique autoritaire. »

La presse indépendante en danger

Un collectif de sociétés et d’associations américaines de journalistes mené par la Society of Professional Journalists a dénoncé ces atteintes à la liberté de la presse et demandé la levée des restrictions visant AP. Dans une tribune publiée jeudi, le collectif a rappelé que : « Faire du journalisme de manière juste, précise et indépendante est essentiel au bon fonctionnement d’une démocratie. Sans cela, la corruption et la désinformation prospèrent. »

Le collectif a également mis en garde contre les dérives autoritaires : « Lorsque les dirigeants tentent de réduire au silence les journalistes par l’intimidation, les menaces juridiques et en leur retirant leurs accès, ils ne protègent pas le pays ; ils se protègent eux-mêmes d’éventuelles critiques. C’est ainsi que fonctionnent les régimes autoritaires : en écrasant la dissidence et en substituant à la vérité la propagande. »

Les experts alertent sur un paysage médiatique de plus en plus contrôlé et fragmenté, où les intérêts privés prennent le pas sur l’indépendance éditoriale. « Il ne s’agit pas d’opposer les médias conservateurs aux médias libéraux, mais de savoir si les journalistes sont libres de défier le pouvoir », souligne Douglas Herbert. « Si le gouvernement contrôle qui peut poser les questions, alors nous n’avons plus une presse libre. Nous avons des médias dirigés par l’État. »

Les États-Unis occupaient la 55e place dans l’édition 2024 du Classement mondial de la liberté de la presse de RSF, soit une chute historique de dix places par rapport à l’année précédente.

france24