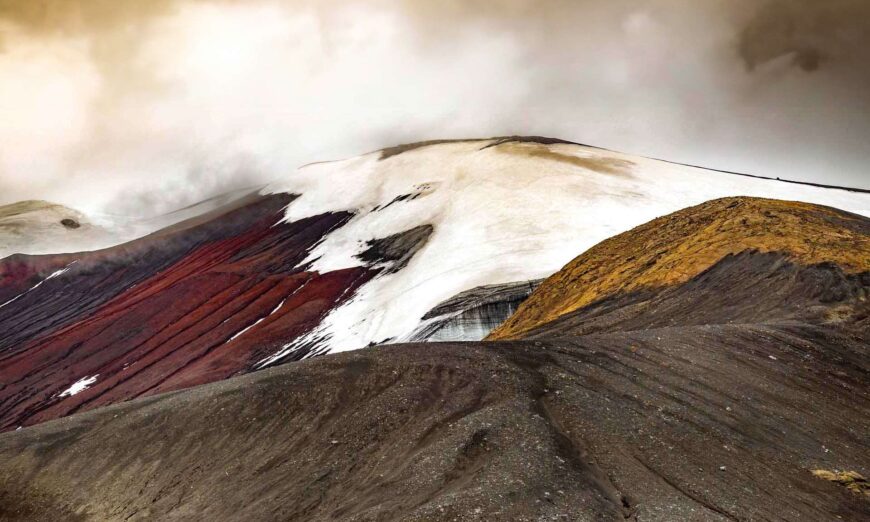

L’île de la Déception témoigne de l’histoire des baleiniers d’antan et des convulsions souterraines de la Terre. Des fumerolles mystérieuses s’échappent toujours du volcan comme les réminiscences de ses anciennes ardeurs magmatiques. Dans l’immensité antarctique, la montagne peut se réveiller à tout moment.

L’île de la Déception, située dans l’archipel des Shetland du Sud en Antarctique, présente un relief caractéristique avec des falaises abruptes, des plages de sable volcanique et des pentes escarpées.

Ce phénomène géologique résulte de l’interaction entre activité magmatique et processus érosif.

Formée par l’effondrement d’une caldeira partiellement submergée, l’île est un volcan actif qui abrite un port naturel et plusieurs stations de recherche.

Les fumerolles qui s’échappent de fissures dans le sol témoignent de l’activité interne du volcan, bien qu’aucune éruption majeure ne soit survenue depuis celle du 13 août 1970, qui avait provoqué d’importantes retombées de cendres et l’évacuation de stations scientifiques voisines. Depuis, le volcan est resté inactif, mais plusieurs zones renfermant des sources d’eau chaude, alimentées par la chaleur provenant des profondeurs volcaniques, continuent de faire l’objet d’une surveillance régulière.

L’écho de la science

Avec son climat rigoureux et sa géographie complexe, l’île est un site majeur pour la recherche scientifique en Antarctique. En raison de son activité géothermique continue, les géologues suivent l’évolution de ces phénomènes afin d’analyser leur effet sur l’écosystème local et d’explorer leur potentiel comme source d’énergie.

Les biologistes étudient l’adaptation de la faune et de la flore aux conditions extrêmes de l’île.

Les météorologistes mesurent la vitesse, la direction et la fréquence des vents pour anticiper les tempêtes et les variations climatiques, en particulier leur impact sur les glaces et la circulation atmosphérique. Les glaciologues mènent des études sur la fonte des glaciers et les modifications des habitats naturels causées par l’élévation des températures et la variation des conditions de glace.

Les géochimistes analysent la composition des fumerolles et des dépôts volcaniques pour mieux comprendre la composition du magma sous-jacent et son influence sur l’environnement local.

Enfin, les climatologues collectent des données essentielles sur la façon dont le réchauffement affecte l’atmosphère afin d’anticiper les conséquences futures du changement climatique à l’échelle mondiale.

Le temps des baleiniers

Au début du XXe siècle, l’huile de baleine est une matière première essentielle, utilisée dans la fabrication de margarine, de savons et de lubrifiants industriels. L’abondance des cétacés à travers les océans en fait une ressource convoitée, alimentant une industrie en pleine expansion. Pour répondre à la demande croissante, des compagnies de pêche norvégiennes établissent la première station baleinière sur l’île de la Déception en 1906.

L’activité connaît un essor rapide et des dizaines de bateaux harponneurs traquent les cétacés dans les eaux froides de l’océan Austral.

L’exploitation de l’huile de baleine est intense, avec plusieurs centaines de cétacés dépecés et transformés chaque saison. Cependant, dans le courant des années 1930, la surexploitation des mammifères marins, la diminution des populations de cétacés et le développement des navires-usines scellent le destin des stations baleinières et précipite leur déclin.

Les vestiges de ces installations témoignent aujourd’hui de l’empreinte profonde laissée par l’industrie baleinière dans l’histoire de l’Antarctique.

futura