Le metteur en scène allemand revient à la Comédie-Française avec un spectaculaire « Roi Lear ». Le public applaudit. Les critiques, moins.

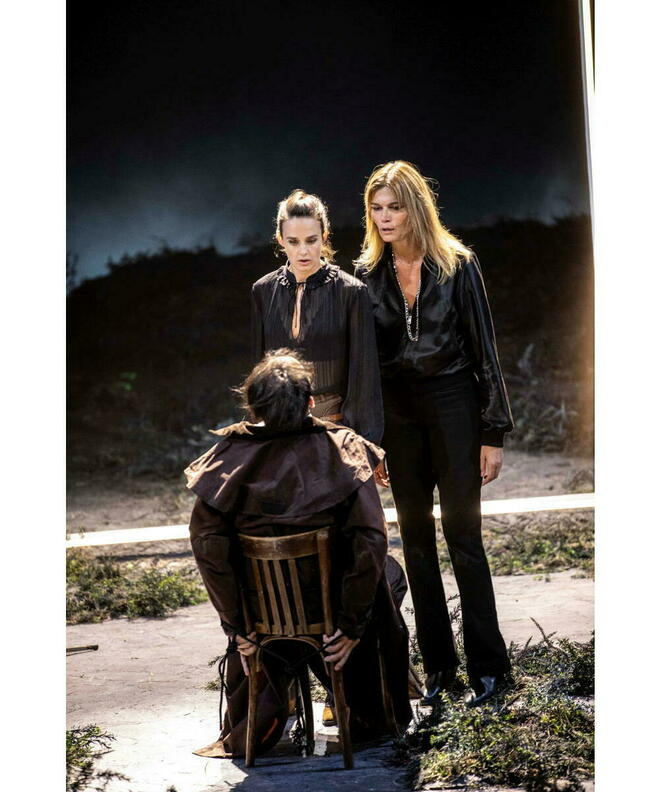

Quatre ans après une Nuit des Rois aussi jouissive que décapante, le metteur en scène allemand, dont on se souvient de la version explosive de Richard III à l’Opéra Grand Avignon en 2015, revient au dramaturge britannique. Sur scène, une vaste lande verte ou violette s’enfonce jusqu’aux coulisses, tandis que la passerelle qui traverse l’orchestre sert de podium aux comédiens et de lien complice avec les spectateurs. Une mise en scène frontale, sanguinaire, qui laisse de marbre ou éblouit. Si les critiques grincent des dents, le public applaudit. On retrouve un exceptionnel Christophe Montenez en cruel Edmond. Séphora Pondi prend son envol sous les traits de Kent, le fidèle allié d’un Lear complètement déboussolé, incarné par Denis Podalydès sous des cheveux ébouriffés. Avec Ostermeier, Shakespeare is in love avec la Comédie-Française. Entretien.

Le Point : Pour la septième fois, vous montez une pièce de Shakespeare. Pourquoi le Roi Lear ?

Thomas Ostermeier : Chaque pièce de Shakespeare comprend plusieurs pièces, plusieurs narrations. Les questions d’héritage et de transmission du pouvoir m’interpellent, tout comme la vieillesse et l’absence d’amour, sauf l’amour de Cordelia pour son père. C’est assez extraordinaire que le roi Lear décide de passer le pouvoir avant sa mort. Il se confronte de son vivant à sa propre mort, à l’abîme de l’existence. Il y a un grand décalage entre le fait qu’il pense toujours avoir l’autorité de roi, et le fait que la plus grande partie des gens autour de lui n’acceptent plus son autorité. Le Roi Lear est donc une pièce sur la vanité, sur l’hybris de se croire important et d’être confronté au fait qu’on n’est pas du tout important.

Comment comprendre l’absence d’amour des filles envers leur père ?

C’est à 30 ans que les gens devraient être au pouvoir car ils en ont l’énergie et la volonté. Pourtant, ils restent bloqués jusqu’à 45, voire 50 ans. Il y a un blocage entre générations qui divise nos sociétés, engendre de nombreuses souffrances et crée des frustrations terribles. Regardez Charles, le nouveau roi d’Angleterre. Il est monté sur le trône à l’âge de 73 ans ! Cela ne sert strictement à rien car sa vie est derrière lui. Il n’a ni la vision ni l’énergie de la jeunesse. Il arrive au pouvoir presque mort. L’impatience des deux filles aînées du roi Lear est complètement justifiée. Il y a là un vrai problème de société, qui irrigue les entreprises, le monde politique, les chaînes de télévision et les grands journaux.

Néanmoins, une fois qu’on obtient le pouvoir, le pouvoir corrompt, semblez-vous nous dire avec Shakespeare…

Il s’agit avant tout de corruption morale. Toutes les pièces de Shakespeare montrent que les êtres humains ne sont pas doués pour avoir du pouvoir. Pourquoi ? Car ils oublient qui ils étaient avant. On observe très bien ce phénomène avec les partis politiques. Une fois parvenus au pouvoir, ils oublient leur mission politique et historique. Regardez le gouvernement allemand actuel. La mission des Verts était de lutter contre le changement climatique. Ce n’est plus le cas. Ils ont oublié leur mission et leur propre identité.

Votre création parle aussi de complot. Les théories du complot vous fascinent-elles ?

Il y a dans la pièce une petite allusion aux théories complotistes et à notre monde qui devient de plus en plus superstitieux, lors de la scène d’improvisation de Christophe Montenez, qui incarne le fils illégitime de Gloucester qui veut se venger. Je pense que les théories complotistes prospèrent durant les époques de grande angoisse et grande insécurité. Les gens cherchent à s’orienter dans le réel. Ils arrivent à penser que ce sont les étoiles qui montrent où aller. C’était aussi vrai à l’époque élisabéthaine de Shakespeare, marquée par les guerres.

En 2018, vous montiez La Nuit des rois avec le Français dans le cadre d’une première collaboration. Aujourd’hui, Le Roi Lear. Pourquoi revenir encore et encore à Shakespeare ?

Je garde en stock plusieurs pièces de lui que j’aimerais faire durant ma vie. Lorsque je rencontre l’acteur qui est capable de jouer le rôle principal d’une de ces pièces, je le fais. C’est le cas avec Denis Podalydès et le Roi Lear. Dans la troupe de la Schaubühne que je dirige, je n’avais pas cet acteur. Je n’ai pas eu de mal à faire la distribution, qui comprend notamment Noam Morgensztern (dans le rôle d’Edgar, fils de Gloucester), Jennifer Decker (Regan, fille du roi Lear), Marina Hands (Goneril, fille du roi Lear), Claïna Clavaron (Cordelia, fille du roi Lear), Séphora Pondi (Kent), ou encore Christophe Montenez (Edmund, fils illégitime de Gloucester). Je profite de la force et de la richesse de cette troupe du Français.

Vous faites beaucoup rire le public malgré la tragédie…

Les moments comiques sont les revers de la médaille tragique. Cela fait partie de l’ADN de Shakespeare. Dans Hamlet, il y a par exemple la scène très drôle des deux fossoyeurs et celle des meurtriers dans Richard III. Je ne supporterais pas de vivre un spectacle de 2 heures et 45 minutes sans rire !

Shakespeare reste-t-il une source inépuisable ?

Je crois que j’arrive aux limites de ma relation avec Shakespeare ! Notamment parce qu’il a écrit des pièces qui ne m’intéressent pas. Le Marchand de Venise, Timon d’Athènes, Les Deux Gentilshommes de Vérone… Par exemple, je ne sais pas de quoi parle La Tempête ! Peut-être le saurai-je un jour.

LEPOINT